長期優良住宅の認定

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」とは

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である長期優良住宅の普及の促進に関する法律が平成21年6月4日に施行されました。長期優良住宅の認定を受けるためには、一定の性能などを有した住宅の建築計画および維持保全計画を策定して、本市に申請をしてください。なお、都市計画法に規定する促進区域、都市計画施設、市街地開発事業などの区域内の場合は、原則として認定しません。(都市計画事業の施行として行う行為などを除きます。)

当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅等計画に基づき、建築および維持保全を行っていただきます。また、当該計画の認定を受けることで、所得税(住宅ローン減税、投資型減税の特別控除)、登録免許税、不動産免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。

お知らせ

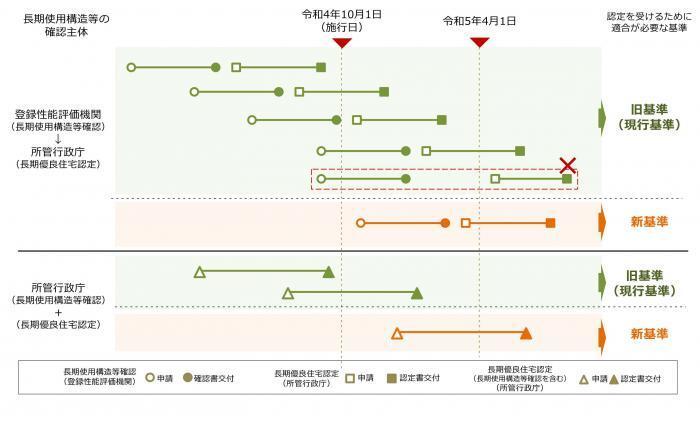

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律が、令和4年10月1日に一部が施行されました。主な法改正の内容は以下の3点です。

- 建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設

優良な既存住宅について、増改築行為がなくとも認定(維持保全計画のみで認定)できる仕組みを創設 - 省エネルギー対策の強化、壁量既定の見直し

- 新築木造で壁量計算による場合は等級3以上

- 新築 断熱等級5, 一次エネルギー等級6以上

- 共同住宅に係る基準の合理化等

規模の基準や長期使用構造等の基準の見直しによる合理化

※長期使用構造等基準は、施行日(令和4年10月1日)より前に長期使用構造等確認を申請済みの場合、旧基準が適用されます。

ただし、旧基準による認定は本市への認定申請が令和5年3月31日までのものに限りますのでご注意ください。

旧基準で長期優良住宅認定申請をされる方へのお願い

令和4年10月1日の法改正以降に認定が下りる場合、認定通知書は新様式となります。

新様式の認定通知書には、

「8.住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項の確認書もしくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えて申請を行った場合においては、同条第1項の規定による求めを行った年月日」

が記載される為、旧基準で申請される方は住宅性能評価もしくは長期使用構造の確認の申請年月日が分かる申請書を添付してください。

※新基準で申請される人は、住宅性能評価書もしくは確認書に申請年月日が記載されるので不要です。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律が、令和4年2月20日に一部が施行されました。主な法改正の内容は以下の3点です。

- 認定対象の拡大など

共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更(住棟認定の導入) - 認定手続きの合理化

住宅性能評価を行う民間機関が住宅性能評価と長期優良住宅の基準の確認を併せて実施 - 頻発する豪雨災害などへの対応

認定基準に災害リスクに配慮する基準を追加(災害の危険性が特に高いエリアを認定対象から除外など)

詳しくは、次のリンクを確認してください。

認定基準の概要

長期優良住宅などの認定を受けるためには、以下の認定基準を満たす必要があります。

1.長期使用構造など

以下の項目について必要な措置がとられていること。

劣化対策・耐震性・維持管理と更新の容易性・可変性・バリアフリー性・省エネルギー性

2.規模基準

- 一戸建ての住宅:75平方メートル以上

- 共同住宅等:40平方メートル以上

※一戸建ての住宅、共同住宅等ともに、少なくとも1の階の床面積(階段部分を除く。)が40平方メートル以上であること。

3.維持保全計画

- 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修などに関する計画が策定されていること。

- 建築後の維持保全の期間が30年以上であること。

4.資金計画

当該住宅の建築および維持保全を確実に遂行するため適切なものであること。

5.居住環境の維持および向上への配慮

本市が定める「居住環境の維持及び向上への配慮の基準」を満たしていること。

6.自然災害(令和4年2月20日以降から施行)

建築物が以下の区域外であること。

- 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)

- 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)

- 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)

- 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)

- 浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)

※区域に該当するかどうかは、次のリンクで確認できます。

認定申請の提出書類

- 認定申請書(様式は申請書ダウンロードから)

- 委任状

- 確認済証の写し

- 付近見取図

- 配置図

- 各階平面図

- 床面積求積図(各室の用途及び面積のわかるもの)

- 立面図(2面以上)

- 断面図又は矩計図

- 住宅性能評価書または確認書※

※令和4年2月20日以降、「適合証」から「確認書」に変更されました。

手数料(令和4年10月1日以降から施行)

令和4年10月1日以降に手数料が以下のとおり改定されました。

申請手数料

「母屋」・「離れ」の取扱いについて

滋賀県特定行政庁連絡会議において、「母屋」・「離れ」の取扱いを制定しています。(施行日:平成23年4月1日)

注意事項

- 提出部数は、2部です。

- 認定の申請は、建築工事に着手する前に行ってください。(工事着手後の認定はできません。)

- 居住環境基準以外の認定基準については、事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査や確認申請を受けていただくことをお勧めします。

- 長期優良住宅などの建築が完了した場合は、速やかに「完了した旨の報告書」を提出してください。

完了報告

認定長期優良住宅の建築に係る工事が完了したときは、速やかに「認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書」を提出してください。

必要な書類(正・副2部)

- 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書(1面、2面)

- 建築基準法に基づく検査済証の写し

- 軽微な変更がある場合は、変更した内容がわかる図書

変更認定申請

計画変更

認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更を行う場合、変更認定申請(法第8条第1項)の手続きを行ってください。

変更内容が認定基準などに適合することが明らかな場合は、軽微な変更として報告してください。

※工事完了後に維持保全業者を変更する場合も軽微な変更になります。変更後は速やかに報告してください。

名義変更

法第5条第3項により認定を受けた分譲住宅において譲受人が決定した場合は、変更認定申請(法第9条第1項)の手続きを行ってください。

認定を受けた住宅の所有者が変更になった場合は、地位の承継(法第10条)の手続きを行ってください。

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築指導課

〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)

IP電話:050-5801-5656 電話:0748-24-5656

ファクス:0748-24-1249

ご意見・お問い合わせフォーム