介護保険料

介護保険料について

介護保険の財源

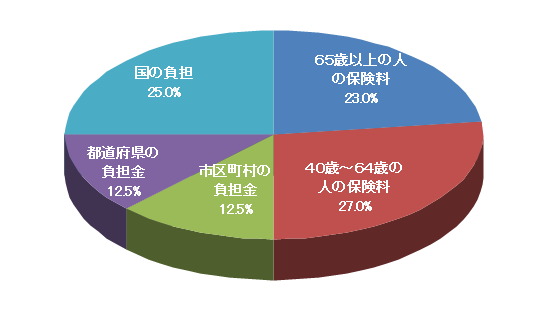

介護保険制度は、助け合いの考え方に立って、保険料で介護サービスに係る費用全体の半分を負担し、国や自治体が公費で半分を支える仕組みです。

保険料は、全国的な人口の比率に応じて計算され、65歳以上の人は全体の約23%を負担することになっています。

介護サービスの費用は、これまでのサービスの利用状況などに基づき3年ごとに推計します。つまり、利用者が多い時や一人一人が利用するサービスが多い時には、保険料水準が高く、逆の場合には低くなります。

65歳以上の人の介護保険料は、前年中の所得に応じて年度ごとに決められ、下表のとおり13段階になります。

| 段階 | 対象者 | 保険料算定方法 | 月額 | 年額保険料 |

|---|---|---|---|---|

| 第1段階 | 生活保護受給者、世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者及び世帯全員が市町村民税非課税で本人の課税年金収入額+合計所得金額が80.9万円以下の人 | 基準額×0.285 | 1,490円 | 17,880円 |

| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80.9万円を超え120万円以下の人 | 基準額×0.485 | 2,530円 | 30,360円 |

| 第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、第1段階・第2段階に該当しない人 | 基準額×0.685 | 3,570円 | 42,840円 |

| 第4段階 | 本人が市町村民税非課税(世帯に課税の人がいる)で、課税年金収入額+合計所得金額が80.9万円以下の人 | 基準額×0.9 | 4,680円 | 56,160円 |

| 第5段階 | 本人が市町村民税非課税(世帯に課税の人がいる)で、課税年金収入額+合計所得金額が80.9万円超の人 | 基準額×1.0 | 5,200円 | 62,400円 |

| 第6段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.2 | 6,240円 | 74,880円 |

| 第7段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.3 | 6,760円 | 81,120円 |

| 第8段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.5 | 7,800円 | 93,600円 |

| 第9段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額×1.7 | 8,840円 | 106,080円 |

| 第10段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額×1.9 | 9,880円 | 118,560円 |

| 第11段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額×2.1 | 10,920円 | 131,040円 |

| 第12段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額×2.3 | 11,960円 | 143,520円 |

| 第13段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額×2.4 | 12,480円 | 149,760円 |

基準額=市で介護保険給付にかかる費用×65歳以上の人の負担分(約23%)÷市の65歳以上の人数

「合計所得金額」とは

収入金額から必要経費に相当する金額、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額です。また、第1段階から第5段階の人については公的年金などに係る所得は加算しません。

「課税年金収入額」とは

老齢基礎年金、国民年金、厚生年金、共済年金、年金恩給などの年金受給額です。

遺族年金、障害年金、老齢福祉年金は非課税年金のため、年金収入額に含まれません。

保険料の納付方法

保険料の納め方には、年金からの支払い(特別徴収)と、口座振替または納付書による納付(普通徴収)があります。

年金からの支払い(特別徴収)

年6回、年金が支給される際に保険料を納付いただきます。

- 仮徴収

-

原則として、前年度2月の保険料と同額(※)を納めていただきます。

- 4月

- 6月

- 8月

- 本徴収

-

6月に確定した年間保険料額から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めていただきます。

- 10月

- 12月

- 2月

- ※2月に特別徴収されていない人は、前年度の所得段階に基づく保険料の月割額のおよそ2か月分の保険料を納めていただきます。

- ※特別徴収中の人が保険料段階の変更で増額となったときは、増額分を普通徴収で納めていただきます。

納付書または口座振替による納付(普通徴収)

特別徴収できない場合に、納付書または口座振替で納付していただきます。

納期は6月から翌年3月までの年10回に分けて納付していただきます。

※年金が18万円未満の場合は普通徴収になります。ただし、年金が年額18万円以上の人でも、次のような場合は普通徴収になります。

- 年度の途中で65歳になった場合

- ほかの市町村から転入して間もない場合

- 年金担保貸付を利用した場合

- 年金が差し止めになった場合

- 所得申告の修正などで保険料に変更があった場合

保険料は、市役所および各支所のほか、納付書裏面に記載された市の指定金融機関やコンビニエンスストアなどで納付することができます。

納付に便利な口座振替をおすすめします。指定の金融機関、保険料課および各支所で申し込んでください。

手続きには、預金通帳とお届け印が必要です。

※ただし、ゆうちょ銀行で口座振替を希望する場合は、市役所で受付できません。直接、郵便局の窓口に通帳・お届け印を持参して手続きをお願いします。

| 期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 納期限 |

6月30日 |

7月31日 |

9月1日 |

9月30日 |

10月31日 |

12月1日 | 12月25日 | 2月2日 | 3月2日 | 3月31日 |

※納付書は、各月14日頃に送付します。納付期限は月末日ですが、末日が土曜・日曜日の場合、翌営業日となります。ただし、12月は25日となります。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)から第1号被保険者(65歳以上の人)に切り替わったときの介護保険料

- 国民健康保険に加入している人が年度途中で65歳になったとき・・・

65歳になる年の国民健康保険料年額に含まれる介護分は、決定時に65歳になる前月分まで計算されており、6月から翌年3月までの10回でお支払いいただくことになっています。

65歳以上の介護保険料は、65歳になった月(誕生日の前日が属する月)からの分で計算されますので国民健康保険料と2重計算にはなりません。 - 社会保険に加入している人が年度途中で65歳になったとき・・・

65歳になる前月分までの介護分も社会保険料として納めていただきます。

※どちらの人も65歳以降の介護保険料は、誕生日の前日の属する月分からの料金を、誕生月の翌月から普通徴収で市に納付していただきます。

納め忘れに注意してください!

保険料を滞納していると・・・

- 原則としてサービス費用の一定割合(1割、2割または3割)を負担していただき、残りの9割、8割または7割を介護保険から給付します。ただし、特別な事情がなく、一定期間保険料を滞納している場合は、いったん全額を支払い、後日、長寿福祉課に申請し、9割、8割、または7割の払い戻しを受けることになります。

- さらに滞納が長期間に及ぶと、本来1割の自己負担額が3割(2割、3割の自己負担の場合は4割)になることがあります。

保険料の徴収猶予および減免について

次のような特別な理由により納付が困難な場合には、徴収猶予や減免などの制度がありますので相談してください。

- 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに属する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき

- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、またはその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき

- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業などにより著しく減少したとき

- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき

- このほか、市長が特に必要があると認めたとき

このページに関するお問い合わせ

健康医療部保険料課

〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)

IP電話:050-5801-5632 電話:0748-24-5632

ファクス:0748-24-5576

ご意見・お問い合わせフォーム